Aufgrund der Einladung zur weihnachtlichen Jahresabschlussfeier am Samstag, 2. Dezember 2017, waren 55 Mitglieder und Freunde des Clubs in die zur Veranstaltung passend geschmückten Räumen der Tanzschule Wieber gekommen. Sie durften sich zu Recht auf diesen Nachmittag freuen, denn die Verantwortlichen des Clubs hatten ein Programm mit einigen Höhepunkten zusammengestellt.

In seiner Begrüßungsansprache brachte der Vorsitzende des TGC Blau-Gold, Ernst-Otto Hagedorn auch den Dank für die Gastfreundschaft und die gute Zusammenarbeit mit den Hausherren Ursula und Ralf Wieber zum Ausdruck und unterstrich das mit einem kleinen Geschenk und einem Blumenstrauß.

Danach war das Kuchen-Büfett eröffnet, auf dem sich einige Clubmitglieder mit ihren Hausrezepten und den bewiesenen Backkünsten auszeichnen konnten. Bei den vielen Köstlichkeiten hatten einige schon die Qual der Wahl.

Zur festlich gedeckten Kaffeetafel schaffte das bei Blau-Gold bestens bekannte Duo, Maritta Ahlgrimm und Werner Franken, mit einer ausgewählten Unterhaltungsmusik ein Stückchen Kaffeehaus-Atmosphäre. Wobei die Besetzung mit Keyboard, Klarinette und Saxophon die idealen Instrumente waren um den weihnachtlichen Charakter der Veranstaltung zu unterstreichen. Die gespielte Musik war etwas für Musikliebhaber.

Im Zusammenhang mit der Ehrung einiger verdienstvoller Clubmitglieder wies Ernst-Otto Hagedorn auf die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein hin. Für ihre großen Verdienste wurden geehrt: Heinz-Werner Rohland - wegen der Berichterstattung auf der Homepage im Internet, den Lichtbildvorträgen, den diversen digitalen Arbeiten und vielem mehr -, Doris und Friedhelm Lombeck - für ihre Reiseorganisation und Reiseabwicklung, sowie für ihre unermüdliche Hilfe bei allen Veranstaltungen - und Christa Müller und Manfred Sander - für ihr Engagement und ihre Vorstandstätigkeit.

Renate Kling erfreute auch diesmal wieder, eingebettet in die musikalische Programmfolge, die Zuhörer mit einer Kurzgeschichte zur Weihnachtszeit. Es war eine nachdenkliche und amüsante zugleich. Dabei versteht es Renate Kling immer wieder die Zuhörer mit ihren Geschichten und dem gekonnten Vortrag zu erfreuen. Das hinterließ ein Schmunzeln und erntete viel Beifall.

Ein sichtliches Vergnügen bereitete den Clubmitgliedern und Gästen der Auftritt der Kleinsten aus der Kindergruppe der Tanzschule Wieber. Sina Ziesmer hatte zu neuen weihnachtlichen Kinderliedern eine Choreographie zusammengestellt, die von den bunt gekleideten kleinen Tänzerinnen und Tänzern mit Bravour getanzt wurden.

Die Zuschauer waren begeistert und die Eltern und Geschwister waren bemüht alle Bewegungen – auch die ungewollten - in Erinnerungsfotos festzuhalten. Mit einem großen Schokoladen-Nikolaus und viel Applaus verließen die Tänzerinnen und Tänzer die Tanzfläche.

Einen besonderen Dank bekam die Trainerin - und Clubmitglied - Sina Ziesmer mit einem Geschenk für die hervorragende und wichtige Arbeit im Kinder- und Jugendbereich.

Ein besonderes Highlight sollte der Auftritt des Kinderpaares Niko Cuber und Maja Dziekan werden. Die beiden 10-jährigen kamen gut vorbereitet, betreut von ihren Müttern und mit einer Sondergenehmigung des TNW-Sportwarts nach Remscheid.

Vier Tänze in Latein und vier Tänze in Standard beherrscht das „Noch-D-Klassenpaar“ bereits, und die wollte es auch zu der Moderation von Heinz-Werner Rohland tanzen. Dazu bediente Christoph Wieber das Mischpult und Gerd Kunze die Foto-Kamera.

Wie im Turnier war die Samba der erste Tanz. Maja hatte dazu ihr Kleid zum passenden Outfit „a la Brasiliana“ verändert. Mit exakten Basic-Schritten und klaren Hüftbewegungen wurde die Musik gut interpretiert. Ein erstaunlicher Auftritt für ein so junges Paar.

Der Bann war gebrochen und die Zuschauer waren begeistert. Sie zeigten das mit starkem Applaus.

Ab dem Moment hatten die Beiden nur noch Fans im Saal.

Es war wohltuend im Cha-Cha-Cha und auch in der Rumba ein Paar im klaren Grundrythmus tanzen zu sehen. Wobei Maja ihre Rumba mit einem Spagat am Boden und einem im Stand garnierte.

Da Maja und Niko ohnehin eine Vorliebe für schnellere Tänze haben, ist der Jive wie für sie gemacht. Mit einer guten Paarharmonie „ strampelten“ sie ihr Pensum herunter. Das Publikum war begeistert, und auf der Bühne hätte der Beifall zu mehreren „Vorhängen“ gereicht.

Nach einer kleinen Pause waren Langsamer Walzer, Tango, Slowfox und Quickstep angesagt. Natürlich muss man hier mit einer längeren Entwicklungszeit rechnen, aber Maja und Niko trugen ihr Programm forsch und mit raumgreifenden Schritten fast fehlerlos vor. Glückwunsch !

Mit dem Auftritt von Niko Cuber und Maja Dziekan hat der TGC Blau-Gold seinen Mitgliedern und seinen Gästen eine große Freude bereitet. Haben sie doch ein junges Paar gesehen, das zwar noch am Anfang ihrer Kariere steht, aber in jeder Phase ihres Besuches in Remscheid - auf und neben der Fläche - zeigte, wie sehr sie sich freuten miteinander tanzen zu können.

Mit Worten der Anerkennung und des Dankes, sowie einem Maskottchen für jeden, verabschiedete der Vorsitzende Ernst-Otto Hagedorn die beiden sympathischen Tanzsportler, die schon am 18. Februar dieses Jahres in der ARD-Fernsehsendung „klein GEGEN GROSS“ für Aufsehen gesorgt hatten.

Zur Einstimmung auf den Nikolaus spielten Maritta Ahlgrimm und Werner Franken weihnachtliche Lieder zum Mitsingen.

Dann kam er mit Gefolge und Bollerwagen voller Geschenke - der Nikolaus (Egon Reul), Knecht Ruprecht (Anne Teuber) und der Engel Christa (Christa Müller). In einem gut vorbereiten Rückblick, und treffend formuliert, wurden die einzelnen Ereignisse des vergangenen Jahres und die handelnden Personen beleuchtet. Und wenn es angebracht war, war auch der kritische Unterton nicht zu überhören - aber immer humorvoll. Der Auftritt und das Zuhören machte einfach Spaß.

Mit einem kleinen Christstollen für die Damen und einem Piccolo für die Herren verabschiedete sich der Nikolaus und sein Gefolge.

Mit einem leckeren Abend-Büfett ging der offizielle Teil der festlichen Jahresabschlussfeier zu Ende, und dem Vorsitzenden Ernst-Otto Hagedorn und seinem Team galt der Dank für eine unterhaltsame und gelungene Veranstaltung.

Im Lehrgangs- und Schulungs-Plan des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen (TNW) stand unter LG 26/17 ein Seminar zum Lizenzerhalt für Turnierleiter und Beisitzer auf dem Programm. Dazu machten sich am Sonntag, den 19.November 2017 auch Ernst-Otto Hagedorn und Heinz-Werner Rohland vom TGC Blau-Gold auf den Weg nach Recklinghausen, wo in den Räumen des VTG Grün-Gold die Lehrwartin des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen, Heidrun Dobeleit gut 70 Seminarteilnehmer begrüßen konnte. Es sollte ein besonderes Seminar werden.

Denn der Vormittag gehörte dem Unternehmensberater Peter Brandt. Und als Rhetoriker lag ihm die Kunst der erfolgreichen und zielführenden Rede am Herzen, wie das schon vor über 2.000 Jahren der Philosoph Marcus Tillius Cicero (106 - 43 v. Chr.) meisterlich beherrschte, denn er galt als der berühmteste Redner Roms. Cicero baute seine Reden nach den drei Begriffen delectare, docere und movere auf, um bei seinen Zuhörern den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Durch delectare sollen mit rednerischen Mitteln sanfte, mittlere Emotionen hervorgerufen werden. Peter Brandt nannte es „erfreuen“ der Zuhörer.

Mit docere wird der notwendige Beweis des Inhalts einer Rede durch Belehrung und Argumentation geführt. Dies muss vernunftorientiert und sachlich erfolgen. Ist das nicht der Fall, bleibt die Rede rein gefühlsorientiert und kann letztendlich zur Propaganda werden. Peter Brandt fasste es unter „informieren“ zusammen.

Die höchste Stufe emotionaler Überzeugung stellt das movere dar. Hierbei bewirken durch Manipulation herbeigeführte Begeisterung und Überwältigung eine dem Redeziel zuträgliche Veränderung der Meinung und des Willens des Publikums. Das movere erregt starke Gefühle und führt nicht mehr zur argumentativen Überzeugung, sondern zur Überredung.

Der Zeitpunkt des movere innerhalb einer Rede ist von größter Bedeutung, denn nur punktgenau eingesetzt erzielt es seine ganze Wirkung. Peter Brandt sprach bei movere davon den Zuhörer zu „bewegen“.

Wichtig ist natürlich die Angemessenheit der Rede hinsichtlich Thema, Publikum und des Redners selbst. Daneben sollten die Situation und die Rahmenbedingungen zur Rede berücksichtigt werden. Es sind wiederum drei Punkte, die den Erfolg einer Rede ausmachen:

1. Eine gute Vorbereitung,

2. Positiv zu denken, und

3. Übung macht den Meister.

Bei all dem kann etwas Lampenfieber nicht stören - es gehört dazu. Auch das „Was und Wie“ spielt eine große Rolle, denn die Körpersprache und die Mimik bleiben zu 55 % in Erinnerung. Der rote Faden, das hirngerechte Reden, die Sprechweise und der Tonfall zu 38 %. Und schließlich sind der Inhalt und die Wortwahl der Rede nur mit 7 % entscheidend.

Peter Brandt verstand es, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit elementarem Wissen für das Thema Rhetorik zu begeistern und daneben mit der Analyse von „No Go-Sätzen“ und teils schwierigen Sprechübungen immer wieder in seine Lecture mit einzubeziehen. Daneben machte er die Fallbeispiele mit seinem schauspielerischen Talent zum Highlight. Für ein außergewöhnliches Seminar erhielt Peter Brandt schließlich den verdient starken Beifall.

René Dall und Daniel Reichling gaben im fachlichen Teil des Seminars einen Überblick über die Neuerungen in der Elektronischen Sportverwaltung des DTV und in der Turnier- und Sportordnung (TSO). Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten:

| - | Bei Startfeldern ab 96 Paaren entfällt die feste Rundeneinteilung, es müssen auch hier zukünftig die Runden ausgelost werden. |

| - | Nach der Vorrunde und nach den Zwischenrunden soll bei allen Turnieren jeweils eine mind. 10-minütige Pause eingehalten werden. |

| - | Bei allen Turnieren muss nach jeder Runde eine Liste der ausgeschiedenen Paare - jedoch ohne Wertung - ausgehängt werden. |

| - | Nach der Endrunde eines Turnieres muss die Gesamtliste mit allen gestarteten Paaren und mit der Anzahl der Wertungskreuze ausgehängt werden. |

| - | Der Begriff kleine Startfelder wird gestrichen. |

| - | Ab 1. Januar 2018 gilt bei allen Turnieren eine neue

Rundenabwicklung und für die Wertungsrichter eine geänderte

Kreuzvergabe. Es gilt die Einstufung 48, 24,12 und 6. Durch punktgleiche

Paare kann in den Zwischenrunden die geforderte Anzahl überschritten

werden. In der Endrunde sind max. 7 Paare, oder die nächstmögliche

geringere Anzahl zulässig. Für die Wertungsrichter bleibt es in jedem Fall bei der festgelegten Anzahl Kreuze. Die zunächst geplanten Abstufungen für kleinere Turniere sind vom DTV-Sportausschuss wieder zurück genommen worden. |

| - | Bei einem Turnier mit weniger als 7 Paaren ist ab 1. Januar 2018 statt einer Vorrunde auch eine Sichtrunde (General Look) mit verkürzter Musik-Laufzeit erlaubt. |

| - | Wenn ein Paar an zwei aufeinander folgenden Tagen ein weiteres Turnier tanzen möchte, ist ihm bei einem zu erwartenden Aufstieg eine Verdachtsmeldung auszustellen. |

| - | Die Kleiderordnung ist im DTV der international gültigen Vorschrift der WDSF angeglichen worden. |

Mit einer Bitte der Referenten an die Turnierleiter, die Pausen bei Endrunden mit geschlossener Wertung nicht ausufern zu lassen, und einem Dank von Heidrun Dobeleit endete der Lehrgang LG 26/17.

Gespannt waren 41 Reiseteilnehmer der diesjährigen Clubreise der Einladung zum Erinnerungsabend in die Remscheider Denkerschmette gefolgt. Sie wurden nicht enttäuscht, denn das Denkerschmette-Team um Christa Müller hatte sich mit einer ideenreichen Tischdekoration bereits dem Thema des Abends gewidmet, während die Organisatoren der Reise, Doris und Friedhelm Lombeck für einen gemütlichen und informativen Clubabend gesorgt hatten. Dazu passte, dass das schmackhafte Essen, Gulasch mit Rotkohl, Spätzle und Klößen und ein Eisdessert aus der Reisekasse spendiert wurde.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden und Reiseleiter Ernst-Otto Hagedorn, war Heinz-Werner Rohland mit einer sehenswerten 90-minütigen Licht-Bild-Schau angesagt. Unter dem Titel „Ostfriesland, das Land zwischen Mühlen, Moor und Meer“ wurden in drei Teilen die Stationen und Highlights der Tour, wie sie auch bereits im Juni als Bericht unter den News auf der Homepage des Clubs beschrieben wurden, eindrucksvoll gezeigt.

Das waren von den vier Reisetagen:

| - | das traditionelle Blau-Gold-Picknick für den großen Hunger, |

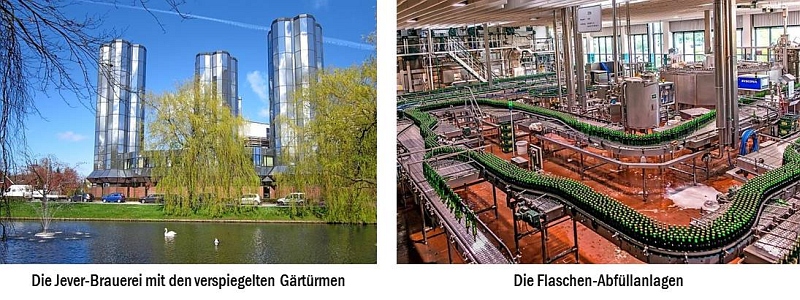

| - | die Besichtigung der Jever-Brauerei hinter den verspiegelten Gärtürmen, |

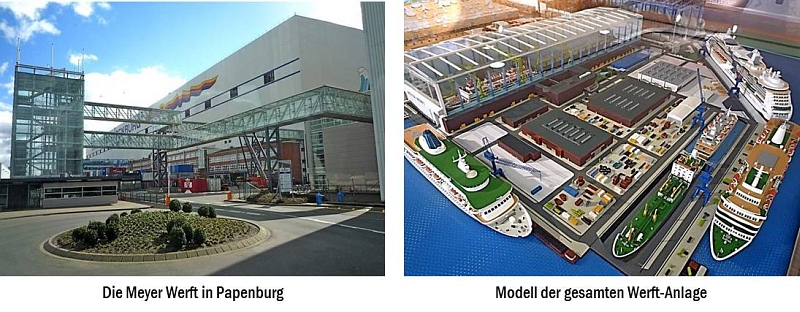

| - | die Besichtigung der Meyer Werft in Papenburg, dem Werk an der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH), |

| - | die Pünte, der ältesten handgezogenen Fähre Nordeuropas über die Jümme bei Leer, mit dem Essen im urigen Fährhaus, |

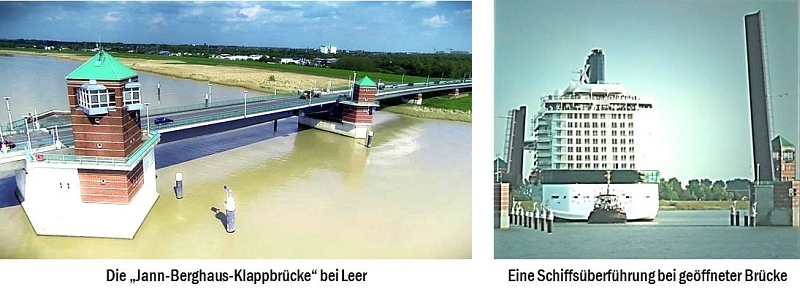

| - | die 469 m lange Jann-Berghaus-Brücke über die Ems bei Leer, einer technisch raffinierten Klappbrückenkonstruktion, |

| - | die Hafenrundfahrt in Emden, dem wichtigsten Seehafen des Ruhrreviers, |

| - | die Stadtführung durch das im 13. Jahrhundert gegründete Aurich, der Hauptstadt des niedersächsischen Regierungsbezirks Aurich, |

| - | die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche von Suurhusen mit dem schiefsten Turm der Welt, |

| - | die „Puppenstube Ostfrieslands“, Greetsiel mit den markanten Zwillingsmühlen, dem 600 Jahre alten Krabbenkutterhafen und dem Europäischen Vogelschutzgebiet, und schließlich |

| - | die Besichtigung von Schloss Clemenswerth in Sögel, der zu den Hauptwerken des westfälischen Barocks zählenden Schlossanlage aus dem frühen 18. Jahrhundert |

Nach all dem Gesehenen, Erzählten und Gehörten wurde nach einem rundum gelungenen Abend auch schon laut über die Ziele im Jahr 2018 nachgedacht.

Schon die Anfahrt zum Ausgangspunkt der Herbstwanderung des TGC Blau-Gold in der Gemarkung Hölzerne Klinke in Ennepetal war es wert, nach 2011 wieder einmal in dieses Wandergebiet zurück zu kehren. Zunächst ging es mit den Fahrzeugen ins Tal der Wupper nach Wuppertal-Beyenburg, auf einem Teilstück der hier verlaufenden „Deutschen Alleenstraße“. Einer rund 2.900 km langen Ferienstraße, die von Sellin auf der Ostsee-Insel Rügen (Kap Arkona) durch ganz Deutschland bis nach Konstanz und der Bodensee-Insel Reichenau (Weltkulturerbe) führt. Sie wurde im Jahre 1993 zum Erhalt, Schutz und Pflege von Alleen in Deutschland aus der Taufe gehoben.

Zehn Abschnitte umfasst die gesamte Strecke, die zwischen Wittenberg und Koblenz in mehreren Alternativ-Routen verläuft. Eine dieser Routen führt als Abschnitt 10 durch Nordrhein-Westfalen, von Dortmund über Schwelm, Radevormwald, Remscheid, Altenberger Dom, Bergisch Gladbach und Königswinter bis nach Bad Honnef.

Über den landschaftlich sehr schön gelegenen Stausee hatte man dann einen wunderbaren Blick auf Beyenburg und auf die im 15. Jahrhundert auf dem Bergrücken erbauten Klosterkirche St. Maria Magdalena.

Vom Gasthof „Zur Hölzernen Klinke“ wurde nach einer kurzen Wegstrecke der Rundweg A3 erreicht. Dort ging es in den Staatsforst Tiefenbach und in mehreren Schleifen durch ein wunderschönes hügeliges Naturschutzgebiet mit langgestreckten Bergrücken und runden, bis zu 300 m hohen Kuppen. Dazwischen die Täler der Wupper und den Bächen Schwelme und Ennepe. Zu einer Wanderung gehört natürlich auch eine Pause. Bei Blau-Gold ist es obligatorisch eine Eierlikör-Pause.

Auf den Höhen verlief die Grenze zwischen dem märkischen Kreis und der Grafschaft, und später des Herzogtums Berg. An den Grenzübergängen wurden im Mittelalter Landwehre (Wälle und Gräben) errichtet, die mit einem hölzernen Schlagbaum - einer hölzernen Klinke - gesperrt werden konnten. Eine solche Landwehr ist oberhalb des Wanderweges noch weitgehend erhalten zu sehen. Aber auch in anderen märkischen Gegenden sind diese Kontrollstellen noch unter gleichem Namen zu finden.

Es war üblich, dass an diesen Grenzübergängen Gasthäuser errichtet wurden. Möglicherweise geht das heutige Hotel und Ausflugslokal „Zur Hölzernen Klinke“, das jetzt zu Ennepetal gehört, auch auf diesen Zusammenhang zurück. Jedenfalls sollte es an diesem Tag nach einem interessanten Rundweg durch eine sehenswerte Natur das Ziel der diesjährigen Herbst-Wanderung sein.

Nach einer unterhaltsamen Einkehr ins gemütliche Restaurant „Zur Hölzernen Klinke“ mit einer schmackhaften Stärkung traten die 25 Teilnehmer mit einem Dank an „Wanderführer“ Ernst-Otto Hagedorn für einen bemerkenswerten Wandertag, die Heimfahrt nach Remscheid an.

Erstmals fand eine Bundeswertungsrichterschulung in Aschaffenburg statt. Einer Stadt die bereits im 5. Jahrhundert von den Alemannen gegründet wurde. Heute ist die ca. 70.000 Einwohner zählende Stadt hinter Würzburg die zweitgrößte im Regierungsbezirk Unterfranken.

Vom Schloss Johannisburg, einem der schönsten Renaissancebauten Deutschlands, bis zum Rathaus erstreckt sich eine Altstadt mit kleinen, verwinkelten Gassen und hübschen Fachwerkhäusern, mit Restaurants und urigen Kneipen. Unter den zahlreichen Sehenswürdigkeiten besticht besonders die im Jahre 975 erbaute Stiftsbasilika St. Peter und Alexander.

Aber für 120 Wertungsrichter, darunter Heinz-Werner Rohland vom TGC Blau-Gold in Remscheid stand am 29. / 30. Juli 2017 in den Räumen des TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg eine Bundesschulung des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) zum Lizenzerhalt an. Dazu hatten die Bundestrainer Martina Weßel-Therhorn (Standard) und Horst Beer (Latein) das Schulungsthema „Connection“ (Verbindung) ausgegeben.

Verbindungen in vielerlei Hinsicht, zur Musik, zur Fläche, zur Partnerin, bzw. zum Partner hatte sich Martina Weßel-Therhorn in ihrer ersten Lecture zum Thema gemacht. Hervorragend unterstützt von den Top-Paaren Dumitru Doga / Sarah Ertmer und Anatoliy Vovoselov / Tasja Schulz-Vovoselov gab die Bundestrainerin einen perfekten Einstand in dieses vielschichtige Thema.

Eine Paso Doble-Lecture mit Florencio Garcia Lopez ist immer ein Highlight. Ihm ist es wichtig, dass die Verbindung im Paar von den Händen über den Körper und den Füßen auf die Fläche geht. Typisch auch die gebogene Rückenlinie und die starke Spannung im Körper.

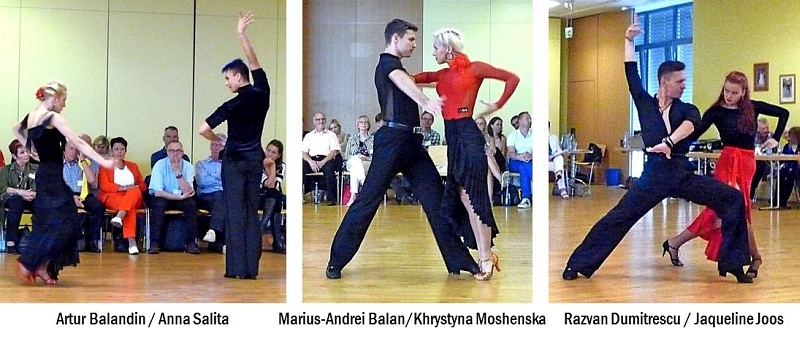

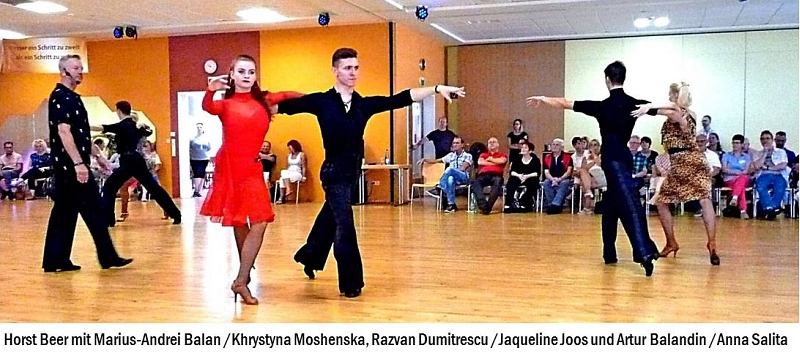

Zunächst erläuterte Florencio Garcia-Lopez den Herren und Damen der drei Demo-Paare in einer separaten Einführung die rhythmischen und charakteristischen Besonderheiten dieses vom Stierkampf geprägten Tanzes. Dann zeigten die drei Endrundenpaare der Deutschen Latein Meisterschaft, Marius-Andrei Balan /Khrystyna Moshenska, Artur Balandin /Anna Salita und Razvan Dumitrescu /Jaqueline Joos stilechte und sehenswerte Ausschnitte aus ihren Choreographien.

Christa Fenn, eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Tanzsports, konzentrierte sich in ihrer Lecture ganz auf die Fußtechnik in den Standard-Tänzen. Dabei wurde in vielen Beispielen auf die Verbindung zwischen Musik, Fußarbeit und Fläche eingegangen.

Wie gutes und gleichmäßiges Abrollen der Füße von der Ferse bis auf die Fußspitzen zu einem schönen und besseren Tanzen führt, zeigten die beiden Demopaare in einigen Sequenzen im Slowfox, im Langsamen Walzer, und im Quickstep eindrucksvoll.

Bevor die Altmeisterin mit Standing Ovation von den Seminar-Teilnehmern verabschiedet wurde, hatte Christa Fenn die Wertungsrichter mit erhobenem Zeigefinger gemahnt: „Denken Sie daran, Sie sind verantwortlich für alles was Sie tun. Auch für das was Sie nicht tun.“

Petra Matschullat-Horn hatte zum Thema Connections die Körper der Herren mit blauen elastischen Sportbändern bespannt, um die Verbindungen im Körper spürbar zu machen. Denn zum Tanzen ist ein guter Körperaufbau (lange Wirbelsäule, tiefe Schultern, hängendes Becken und der Bauchnabel nach innen) die Grundlage für alle Bewegungen. Daneben auch die Verbindungen zwischen den Ellbogen und dem Körperzentrum, und schließlich die visuellen (Blickkontakte) und die physischen (Tanzhaltung).

Im überfachlichen Teil gab Markus Sònyi eine Zusammenfassung über das neue Bewertungssystem der WDSF, das beim Grand Slam Finale 2009 eingeführt wurde. Die Platzwertung wurde durch das Judging-System 1.0, einer Punktwertung ersetzt. Dadurch versprach man sich eine gesteigerte Objektivität und Transparenz der Wertung, und ein besseres Verstehen der Wertung durch das IOC, die Medien und die „Nicht-Fach“-Zuschauer. Außerdem sollte ein konstruktiveres Feedback für Sportler und Trainer erreicht werden.

Aber der Anfang war nicht zufriedenstellend. Man änderte das Programm und startete 2013 bei der Grand Slam Serie mit der Version 2.0. Nach weiteren Korrekturen wurden 2014 mit Version 2.1 die WDSF-Meisterschaften durchgeführt. Doch auch diese Ausführung hatte Macken und führte nach manipulierten Wertungen und stark unterschiedlichen Punktergebnissen zu Kritik bei Paaren, Trainern und Offiziellen. Von einem Mathematiker wurde schließlich errechnet, dass schon bei zwei gemeinsam agierenden Wertungsrichtern das Ergebnis nachhaltig beeinflusst werden konnte. So wurden Ende 2016 weitere Kompensationsrechnungen und zu vergebende Bonusprozente ins Turnierprogramm eingefügt. Mit der neuen Version 3.0 werden ab März 2017 alle Meisterschaften, Cups und Grand Slam-Turniere durchgeführt. Dazu erhielt alleine das Wertungsgebiet „Technical Qualities“ entsprechend den Technikbüchern 8 Unterteilungen zur Bewertung. Man fragt sich, wer das alles mit gutem Gewissen bewerten soll, obwohl die Anzahl der Paare ab dem Semifinale auf 6 begrenzt ist.

In diesem Zusammenhang muss auch auf das Editorial von Präsidentin Heidi Estler im Tanzspiegel August 2017 verwiesen werden, in dem sie sich unter dem Titel „Weltverband, wohin gehst du?“ durchaus kritisch mit dem Thema auseinander setzt.

Als neue Landestrainerin von Baden-Württemberg präsentierte sich Dagmar Beck in ihrer Lecture. Dabei konnte und wollte sie ihre Herkunft von der Rhythmischen Sportgymnastik nicht verleugnen. Eine gute Verbindung von den Füßen über das Becken und der Wirbelsäule bis zum Kopf ist bei ihr eine wichtige Grundvoraussetzung zum Tanzen, gepaart mit einer Anspannung der Muskeln - ohne zu verkrampfen. Dumitru Doga und Anatoliy Vovoselov hatten dazu bei ihrem Soloauftritt gelbe Bälle am Körper zu halten, um gedachte Verbindungslinien den aufmerksamen Betrachtern bei ihrem Bewegungsablauf zu zeigen.

Eine gute Haltung (Posture), bei der das Becken führt, ermöglicht in den Standard-Tänzen die gegenseitige Energie-Übertragung im Paar. Als Bestätigung blieben die kleinen gelben Bälle bei den Paaren im Demotanz wie angeklebt in der Paarmitte. Daneben sollte auf eine sensible Verbindung der Hände geachtet werden, wie Dagmar Beck und Anatoliy Vovoselov mit den roten Bällen zeigte.

In der Lecture mit Horst Beer bekamen die Wertungsrichter wieder eine gehörige Portion Wissen und Beispiele von gutem und erfolgreichem Lateintanzen mit auf den Weg. Ausgehend von Posture standen auch hier natürlich die Verbindungen im Mittelpunkt. Guter Körperaufbau mit stabilen Seiten, korrekter Arbeit im Standbein mit kontrolliertem freien Bein und Arme, die aus dem Rücken heraus den Rahmen bilden.

Mit den drei hervorragend eingestellten Demopaaren zeigte Horst Beer aus den Lateintänzen eine Reihe positiver Beispiele neben einigen nicht so guten Ausführungen, was den Paaren schon schwerer fiel. Daneben hatten die Paare genügend Freiheit ihre Lieblingspassagen zu zeigen.

Die Abschluss-Lecture war eine gelungene gemeinsame Vorstellung von Martina Weßel-Therhorn und Horst Beer. Dabei hatten die Paare Gelegenheit ihre Choreographien zu tanzen, aber auf eine Musik die sie nicht kannten.

Abwechselnd in Standard und in Latein standen pro Tanz drei Stücke zur Auswahl, die zugeteilt wurden. So bekam ein Paar ein sehr rhythmisches Stück, ein anderes Paar einen zurzeit oft gespielten Titel, und das dritte Paar erhielt eine volle Orchestermusik.

Es war erstaunlich wie schnell sich gute Paare auf die unterschiedlichen Situationen einstellen konnten, obwohl eine unterschiedliche Musik auch zu einem anderen Ausdruck im Tanz führte.

Es war eine interessante Schulung, an der die Referenten mit ihren informativen Beiträgen zum zentralen Thema „Connection“ ihren Anteil am Erfolg hatten. Dazu waren Demopaare auf der Fläche, die zu den Besten und Erfolgreichsten ihrer Zunft zählen. Dennoch, ein Ersatz für Bad Kissingen war es nicht.

In diesem Jahr traf sich die Tanzwelt nicht wie üblich Anfang Juli, sondern erst von Freitag, den 21. bis Sonntag, den 23. Juli 2017 in der Historischen Stadthalle in Wuppertal.

2.300 Turnierpaare aus 35 Ländern waren zur 14. Ausgabe der danceComp gekommen, um in den 67 ausgeschriebenen Leistungsklassen in den Standard- und Latein-Disziplinen an den Start zu gehen. Darunter amtierende Welt- und Europameister, Landesmeister, sowie die Besten aus den teilnehmenden Ländern.

Veranstaltet und ausgerichtet wird diese tanzsportliche Großveranstaltung jährlich vom Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen (TNW), unterstützt von einem eingespielten Helferteam aus den angeschlossenen Vereinen. Darunter auch in diesem Jahr wieder Ernst-Otto Hagedorn und Heinz-Werner Rohland vom TGC Blau-Gold Remscheid. Eingesetzt im Check-In, einem Ort wo der Weltchampion und der Anfänger in der D-Klasse nebeneinander ihre Akkreditierung zu den gemeldeten Turnieren in Empfang nehmen. Heinz-Werner Rohland hatte außerdem noch einen Einsatz als Wertungsrichter - mit einem Funkdigi (digitaler Wertungsbogen) das noch in chinesischer Sprache programmiert war.

Schon beim deutschen „Nachwuchs“ in den Sälen Mendelssohn und Offenbach sah man ein beachtliches Leistungsniveau in den Standard- und in den Latein-Tänzen, obwohl die Highlights in beiden Disziplinen in den internationalen Turnieren im Großen Saal stattfanden.

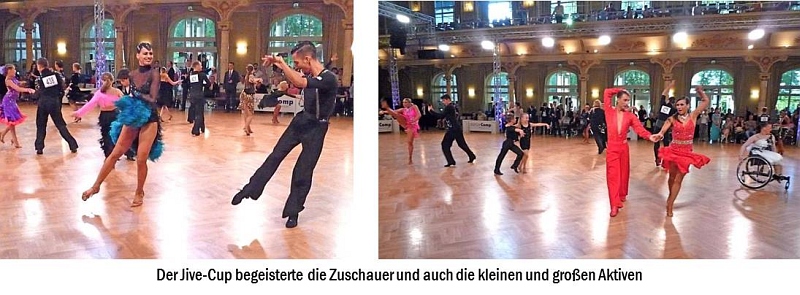

Ein erster Höhepunkt für Paare und Zuschauer war am Freitagabend der Jive Cup. 33 Paare waren am Start. Darunter neben Kinder-, Hauptgruppen- und Senioren-Paaren auch 2 Rollstuhlfahrerinnen mit ihren Partnern. Besonders die Kleinsten hatten es den Zuschauern angetan

In der 5er Endrunde war dann auch alles vertreten was zum Tanzsport gehört. Gewinner wurden die amtierenden deutschen Meister der Rollstuhltänzer Stefan Kühne / Vanessa Zellmann aus Krefeld mit einer sehr rhythmischen Darbietung. Sie zeigten, dass man auch mit einem Handicap erfolgreich tanzen kann, und freuten sich sehr über den Sieg und viel Applaus.

Neben den 56 nationalen Turnieren des deutschen Tanzsportverbandes (DTV) fanden in diesem Jahr 11 internationale Turniere der World Dance Sport Federation (WDSF) statt - eins mehr als 2016.

In den 5 WDSF-Latein-Turnieren führte das Urteil der 13 internationalen Wertungsrichter (bzw.12 bei Turnieren mit Punktwertung) zu folgenden Ergebnissen:

| WDSF Open Rising Star Latin | Mikael Tatarkin / Anja Pritekelj, Tanzsportzentrum Heusenstamm |

| (3. Jan Janzen / Vitalina Bunina, Schwarz-Weiß Club Pforzheim) | |

| (5. Nikita Kuzmin / Nicole Wirt, Tanzsportzentrum Heusestamm) | |

| (6. David Ovsievitch / Katarina Stefkova, TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |

| WDSF Open SEN. I Latin | Valentino Esposito / Laura Zaccagnino , Italien |

| (6. Andreas Hoffmann / Isabel Krüger vom TSC Mondial Köln) | |

| WDSF Open Latin | Marius-Andrei Balan / Khrystyna Moshenska, Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |

| (3. wurden Artur Balandin / Anna Salita, T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum) | |

| (5. Maxim Stepanov / Ksenya Rybina, Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |

| WDSF U 21 Latin | Dmitry Kulebakin / Daria Sviridenko, Russland |

| (2. Nikita Kuzmin / Nicole Wirt, Tanzsportzentrum Heusestamm) | |

| (3. David Ovsievitch / Katarina Stefkova, TD Tanzsportclub D`dorf Rot-Weiß) | |

| (4. Steven Korn / Katrin Domme, TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach) | |

| (6. Daniel Kasper / Anastasia Shepel, Schwarz-Rot-Club Wetzlar) | |

| WDSF Open SEN. II Latin | Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen, Finnland |

| (3. Marc Becker / Nicole Giersbeck, TSG Bremerhaven) | |

| (4. Dirk und Fabienne Regitz, TSA d. TSG 1862 Weinheim) | |

| (6. Thomas Schlehufer / Natalie Pickshaus-Jonscher, Tanzsportclub Dortmund) | |

In den 6 WDSF Standard-Turnieren gab es folgende Ergebnisse:

| WDSF Open SEN. II Standard | Gert Faustmann / Alexandra Kley, Blau-Silber Berlin TSC |

| (5. Dr. Wolfgang Lauer / Michaela Rothländer, TSC Schwarz-Gelb Aachen) | |

| WDSF Open SEN. III Standard | Michael und Beate Lindner, Blau-Gold Casino Darmstadt |

| (2. Bernd Farwick / Petra Voosholz, TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven) | |

| WDSF Open Rising Stars Standard | Hongbo Wu / Wanying Lu, China |

| (3. Martin Schmiel / Carolin Queck, Askania-TSC Berlin) | |

| (4. Dominik Stöckl / Madeline Weingärtner, TSZ Stuttgart-Feuerbach) | |

| WDSF Open SEN. I Standard | Ignazio Grignani / Ilaria Gianfranchi, Italien |

| (4. Thorsten Zirm / Sonja Schwarz, TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt) | |

| (5. Victor Fischer / Alexander Rehn, Gelb-Schwarz Casino München) | |

| WDSF Open SEN. IV Standard | Alessandro Barbone / Patrizia Flamini, Italien |

| (6. Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn, Askania - TSC Berlin) | |

| WDSF Open World Standard | Anton Skuratov / Alena Uehlin, TTC München |

| (3. Tomas Fainsil / Violetta Posmetnaya, TSC Astoria Stuttgart) | |

| (4. Dumitru Doga / Sarah Ertmer, TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |

Die 14. danceComp war für die deutschen Teilnehmer die bisher erfolgreichste, seit diese Veranstaltung international wurde. So holten deutsche Paare in den 11 internationalen Turnieren der World Dance Sport Federation 5 Mal die Goldmedaille, 2 Mal Silber und 6 Mal Bronze. Damit führte Deutschland die Nationenwertung an. Auf Platz 2 kam Italien (3 Mal Gold, 1 Mal Silber und 2 Mal Bronze). Den dritten Rang belegte Russland (1 Mal Gold und 2 Mal Silber) vor Finnland, China und Spanien. Jeweils eine Silbermedaille holten Armenien, England, Österreich und Weißrussland. Auf dem 11. Platz landete Japan mit einer Bronzemedaille.

Für den TNW und seine Helfer gab es von den Gästen, den Turnierpaaren, den Wertungsrichtern und den vielen Zuschauern viel Lob und Anerkennung für eine Tanzsportveranstaltung auf Weltniveau.

Das Bergische Land mit einer hochtechnisierten Wirtschaft und einer interessanten Kultur, hat seinen besonderen Reiz in einer wunderschönen, waldreichen Mittelgebirgslandschaft mit vielen Flüssen, Bächen, Seen und Talsperren. Und mitten drin Remscheid mit seinen 112.848 Einwohnern auf einer Fläche von 74,52 km², von der über 60 % als Landschaftsschutzgebiet mit 23 eingetragenen Naturschutzgebieten (9,6 %) ausgewiesen sind.

Aus den 23 Naturschutzgebieten innerhalb der Stadtgrenzen wurden von der Stadt Remscheid die schönsten 10 Wanderungen ausgewählt und in der Broschüre „Naturschutzgebiete in Remscheid“ mit Wanderkarten veröffentlicht. Dazu zählt auch die Wanderung im „Oberen Teufelsbachtal“, mit dem viertkleinsten Naturschutzgebiet (5,97 ha) in Remscheid.

Bei diesem Landschaftsschutzgebiet handelt sich um ein Wiesental mit Hecken und Gehölzen einer im Bergischen Land typischen bäuerlichen Kulturlandschaft zur Beweidung mit Kühen und Pferden. Dabei durchfließt der Teufelsbach auf einer naturnahen Bachstrecke von 1,6 Kilometer Länge die Auenwaldreste und den naturnahem Hangwald, und das Feucht- und Magergrünland bis er bei der Hägener Mühle in den Müggenbach und später in den Morsbach mündet.

Das renaturierte Bachumfeld ist der Lebensraum vieler seltener Tierarten wie dem Schwarzen Milan, der Eurasischen Wasseramsel, der Flussmützenschnecke und der Dunkers Quellschnecke, sowie den Pflanzenarten Kleinseggenried und Bachröhricht. Auch Vertreter der Salmoniden (Lachsfische) wurden im Bach nachgewiesen.

Startpunkt der Wanderung im Ortsteil Hohenhagen war die Haltestelle Untere Weißenburgstraße der Buslinie 664 (roter Farbpunkt). Auf dem Rundwanderweg A1 ging es im Oberen Teufelsbachtal zunächst entlang des Naturschutzgebietes Nr. 4 talabwärts bis zu der Stelle, wo sich das 1920 errichtete und bis Mitte der 1960er Jahre im Betrieb befindliche Naturschwimmbad Teufelsteich befand. Im Jahre 2000 wurde das bei den Remscheidern in den Nachkriegsjahren sehr beliebte Bad schließlich abgerissen. Auf einem schattigen Waldweg verlief die Route dann leicht ansteigend wieder zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Der gemütliche Ausklang der gelungenen Wanderung fand bei einem gemeinsamen Essen der 31 Wanderer im Hotel-Restaurant „Wuppertaler Hof“ in Remscheid-Lennep statt. Wobei der Dank für diese Veranstaltung nicht nur Wanderführer Ernst-Otto Hagedorn, sondern auch dem gesamten Team des Restaurants für eine bemerkenswerte Bewirtung galt.

Ließ man an diesem Tag die schönen Naturbilder vor der Silhouette des Remscheider Altstadtkegels Revue passieren, und dachte zudem an einige touristische Remscheider Highlights, wie die älteste Trinkwassertalsperre Deutschlands, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands in Müngsten, dem ältesten Binnenfreibad Deutschlands im Eschbachtal, dem Deutschen Werkzeugmuseum in Hasten, dem Deutschen Röntgen-Museum, und der historischen Altstadt von Lennep, dann drängte sich einem der Eindruck auf: „Remscheid hat schon was“.

In diesem Jahr ging es mit der 4-tägigen Clubreise vom 8. bis 11. Juni 2017 in den Nord-Westen Deutschlands, nach Ostfriesland. Als zentralen Ausgangspunkt für viele Höhepunkte der Reise steuerten 39 Blau-Gold-Mitglieder und Freunde des Clubs mit Reiseleiter Ernst-Otto Hagedorn das Hotel „Alte Schmiede“ in Aurich an.

Schon eine Kostprobe akribischer und liebevoller Reisevorbereitung lieferten dabei die Organisatoren Doris und Friedhelm Lombeck mit der inzwischen traditionell zu nennenden Picknickpause auf der Anfahrt ab.

Einen kleinen Eindruck von einer ereignisreichen Reise sollen auch die nachfolgend beschriebenen und bebilderten Höhepunkte widergeben.

Jever – die Stadt und die Brauerei

Mit Jever war der nördlichste Punkt der Reise erreicht. Die Stadt im nordwestlichen Winkel des Landes Niedersachsen ist mit circa 14.300 Einwohnern Sitz der Verwaltung des Landkreises Friesland und reich an historisch wertvollen Baudenkmälern, Kunstwerken und Sehenswürdigkeiten. Jever kann auf eine fast 1000jährige Geschichte blicken, in der die Herrscher häufig wechselten.

Die Zeit der friesischen Freiheit mit gewählten Richtern wurde Ende des 14. Jahrhunderts durch die Häuptlingsherrschaft abgelöst. Unter der Herrschaft der letzten Häuptlingstochter, Fräulein Maria, wurden Jever im Jahre 1536 die Stadtrechte verliehen. Nach dem Aussterben dieser Dynastie fiel Jever an die Grafschaft Oldenburg und Mitte des 17. Jahrhunderts an Anhalt-Zerbst.

Ende des18. Jahrhunderts stand Jever unter der Oberhoheit der Kaiserin bzw. des Kaisers von Russland. Anschließend folgten Zeiten unter holländischer, französischer und erneut russischer Herrschaft bis Jever 1818 schließlich wieder an das Großherzogtum Oldenburg zurückfiel.

Am 10. November 1848 gab Gastwirt Diedrich König bekannt, dass er ein Flaschenbier verkaufen werde. Zu diesem Zeitpunkt war die Brauerei eine von mehr als 20 kleinen Braustätten in der Region. Diedrich König aber glaubte fest daran, dass sein Bier etwas ganz Besonderes sei. Und er sollte Recht behalten.

Nach dem Tod von Diedrich König wird die Braustätte 1867 von Theodor Fetköter gekauft. Er führt spezielle Flaschen ein, und macht mit entsprechender Werbung bis zur Jahrhundertwende aus der Kleinbrauerei eine große Braustätte.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs beginnt eine der härtesten Krisen im Brauhaus. Als der Krieg vorüber war, wurde die Brauerei erneut verkauft, diesmal an die Bavaria-St. Pauli-Brauerei in Hamburg-Altona. Auch der zweite Weltkrieg war einschneidend. Gerste war nur schwer einzukaufen oder einzutauschen, und das Bier konnte wegen Treibstoffmangels nur noch an Selbstabholer verkauft werden.

Heute ist von alle dem nichts mehr zu spüren. Neben dem berühmten Jever Pilsener wurden neue Sorten entwickelt und der stündliche Ausstoß auf bis zu 60.000 Flaschen gesteigert.

Nach einer interessanten Führung war auch die Stimmung bei der anschließenden Verkostung leicht ausgelassen.

Aurich – die heimliche Hauptstadt Ostfrieslands

Die Stadt Aurich soll um 1200 mit dem Bau der Lambertikirche zu Ehren des Heiligen Lambert, den um 703 getöteten Bischof von Maastricht, durch Graf Moritz von Oldenburg gegründet worden sein.

1276 wird Aurich erstmals im Brokmerbrief, einer friesischen Rechtsaufzeichnung, erwähnt.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich ein rasch aufblühender Vieh- und Pferdemarkt, der Aurich zum unbestrittenen Zentrum Ostfrieslands werden ließ und weit über Aurichs Grenzen - bis in den Mittelmeerraum - berühmt machte.

Die Machtkämpfe der ostfriesischen Häuptlinge - wie die Regenten bis Mitte des 15. Jahrhunderts hier genannt wurden - bescherten Aurich ein permanentes Auf und Ab. Wechselnde Herren, Aufbau und wieder Zerstörung der von ihnen errichteten Bauwerke, Burgen und Befestigungsanlagen.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts mündet Aurich in die "Sächsische Fehde", wobei sie durch Feuer völlig zerstört wurde. Der Wiederaufbau Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt schon gezielte städtebauliche Planung. Aus dieser Zeit stammen der Grundriss des Marktplatzes und die Anlage der heute noch erkennbaren Straßen und Gräben.

Im Jahr 1539 erhielt Aurich das Stadtrecht von dem herrschenden Grafen Enno II. verliehen. Graf Edzard II. verlegte 1561 seinen Hauptsitz von Emden nach Aurich. Die Stadt wurde damit zur Hauptstadt der Grafschaft und des späteren Fürstentums Ostfriesland.

Unter den sich rasch ablösenden späteren Herren Ostfrieslands - im 18./19. Jahrhundert waren das immerhin Preußen, die Niederlande, Frankreich, das Königreich Hannover und wieder Preußen - entstanden viele der heute noch sehenswerten Bauten, die größtenteils durch die wachsenden Verwaltungsaufgaben entstanden. Die oft prachtvollen Fassaden, Giebel und Stuckdetails spiegeln die wirtschaftliche Bedeutung der damaligen Haupt- und Garnisonsstadt wider.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Auflösung Preußens wurden die Länder neu geordnet und Ostfriesland kam zum neu gegründeten Land Niedersachsen. Aurich erhielt den Status "Hauptstadt des niedersächsischen Regierungsbezirks Aurich".

Papenburg – die Stadt und die Meyer Werft

Die Stadt Papenburg ist die nördlichste Stadt des Landkreises Emsland, unmittelbar angrenzend an den ostfriesischen Landkreis Leer. Im Westen der Stadt verlaufen der Dortmund-Ems-Kanal sowie die Ems, die bis Herbrum weitgehend den Gezeiten unterliegt. Ein- bis zweimal jährlich wird sie mit Hilfe des Sperrwerks in Gandersum aufgestaut, so dass die Meyer Werft ihre Hochseeschiffe in die Nordsee überführen kann.

Papenburg ist aus der ältesten und längsten Fehn-Kolonie Deutschlands entstanden. Kanäle prägen das Stadtbild. Sie waren ursprünglich angelegt um das Moor zu entwässern und um den Torf abbauen und als Brennstoff nutzbar machen zu können. Das Kanalnetz wurde bald als effizienter Transportweg entdeckt, auf dem Lastkähne zunächst von Menschenhand, und später mehr und mehr von Pferden über die Wasserstraßen getreidelt wurden. Dutzende Holzschiffswerften entstanden, die Lastkähne bauten, von denen aber nur die Meyer Werft übrig blieb.

Im Jahre 1250 ließen die Bischöfe von Münster die Wasserburg „Papenborch“ als Reiseunterkunft auf dem heutigen Werftgelände errichten. Urkundlich wurde Papenburg erstmals in einem Lehnvertrag von 1458 erwähnt.

Da die Burg jedoch auf der Grenze zwischen dem Emsland und Ostfriesland lag, kam es in der Folgezeit immer wieder zu Grenzstreitigkeiten.

Aufgrund der Folgen des dreißigjährigen Krieges war die Burg in schlechtem Zustand, die Instandhaltungskosten konnten nicht mehr aufgebracht werden. 1630 kaufte der Drost (Landverwalter) des Emslands, Dietrich von Velen, das Lehen für 1.500 Reichstaler. Er kolonialisierte das Moor und errichtete eine Fehnkolonie nach holländischem Vorbild.

Aber ruhige Zeiten wurden es nicht. Die Pest mit vielen Toten, die Besetzung Norddeutschlands durch die Schweden, der Aufstand der Papenburger gegen ihre Lehnsherren wegen zu hoher Abgaben, der 7-jährige Krieg von 1758 - 1763, und die Zugehörigkeit zum französischen Kaiserreich zwischen 1810 und 1813 hinterließen ihre Spuren. Erst als Papenburg 1815 beim Wiener Kongress zum Königreich Hannover kam wurden die Voraussetzungen besser. Aber es dauerte noch bis Januar 1985 bis Papenburg den Status einer selbständigen Stadt bekam.

„Schiffbau Made in Papenburg“ konnten die Reiseteilnehmer hautnah bei einer beeindruckenden Werksbesichtigung der Meyer Werft erleben. Einem Unternehmen, das 1795 gegründet wurde und heute eine der modernsten und erfolgreichsten Werften der Welt ist.

Nach den Jahren des Holzschiffbaus zeigte man früh Pioniergeist und begann schon 1872 mit dem Bau von Eisenschiffen. Zwischen den beiden Weltkriegen waren es Fischdampfer, Lotsenschiffe, Feuerschiffe und Passagierschiffe für die Küstenfahrt. 1960 erfolgte der Einstieg in den Gastankerbau, und 1964 folgte die erste Fähre. Heute sind es die luxuriösen Kreuzfahrtschiffe, die auf den Weltmeeren für Aufmerksamkeit sorgen.

Zunächst erhielten die Besucher mit modernster Mediatechnik einen sehenswerten Überblick über die faszinierende Welt des Schiffsbaus. Um dann auf einem Rundgang einen Blick auf die in den Hallen im Bau befindlichen Luxusliner zu tun. Musterkabinen und zahlreiche Exponate, Filme und eine umfassende Modellausstellung ergänzten das interessante Gesamtbild.

Um auch zukünftig allen Anforderungen des modernen Schiffsbaus gerecht werden zu können, wurden1997 die Neptun-Werft in Rostock und 2015 der finnische Spezialist für Kreuzfahrtschiffe, die Werft STX Finland in Turku übernommen. Damit steht die Papenburger Werft zu Recht als Ankerpunkt auf der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH).

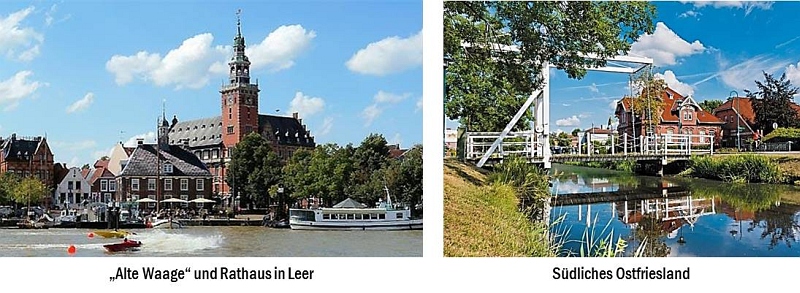

Südliches Ostfriesland – Leer

Die an Ems und Leda liegende heutige Kreisstadt Leer ist mit ihren 34.000 Einwohnern ein seit Jahrhunderten durch Seefahrt und Handel geprägter zentraler Kreuzungspunkt von Straße, Schiene und Fluss. Obwohl sie erst 1823 die Stadtrechte erhielt. Die Altstadt gilt wegen der aus mehreren Jahrhunderten gut erhaltenen historischen Häuser, Kirchen und vier Burgen als eine Besonderheit der Region.

Die Pünte - handgezogene Binnenfähre über die Jümme / Mittagessen im Fährhaus

Die Pünte, eine kleine handbetriebene Binnenfähre über die Jümme - dicht bei der Mündung in die Leda - verbindet die Orte Amdorf und Wiltshausen, einem Stadtteil von Leer. Sie ist die älteste handgezogene Fähre Nordeuropas. Dieser Flussübergang war Teil eines alten Heerweges zwischen Münster und Emden und wurde schon 1562 urkundlich erwähnt. An der Fährstelle steht seit dieser Zeit auch ein kleines, gemütliches Fährhaus, das den Blau-Gold-Reisenden eine zünftige Mittagspause bescherte.

Die „Jann-Berghaus-Brücke“ bei Leer

Die „Jann-Berghaus-Brücke“ ist mit einer Länge von 469 m neben dem Emstunnel die einzige feste Querungsmöglichkeit am Unterlauf der Ems. Sie verbindet bei Leer über die Bundesstraße 436 die Ortsteile Leerort und Bingum, und stellt darüber hinaus eine wichtige Straßenverbindung zwischen Ostfriesland und den Niederlanden dar.

In ihrer heutigen Ausbaustufe existiert diese Brücke seit Anfang 2010. Die erste Emsbrücke 1937 als Drehbrücke errichtet, wurde 1945 zerstört und danach wieder aufgebaut. 1991 wurde die Drehbrücke durch eine Klappbrücke mit einer Klappe ersetzt. 2008 dann der Umbau zu einer zweiklappigen Brücke, um die Passage auch großer Schiffe zu erleichtern. Die maximale Durchfahrtbreite für den Schiffsverkehr wurde damit von 40 auf jetzt 56 m vergrößert.

Emden – die Stadt und der Hafen

Die Stadt ist als friesischer Handelsort um das Jahr 800 entstanden und bis heute wesentlich durch ihren Seehafen geprägt, der im 20. Jahrhundert die Basis für die Ansiedlung größerer Industriebetriebe, wie die Werft Nordseewerke und das Volkswagenwerk war. Als Wirtschaftsstandort hat die einzige kreisfreie Stadt Ostfrieslands mit ihren 50.000 Einwohnern für die Region eine überragende Bedeutung. Seit 1973 ist die Stadt Hochschulstandort.

Die Geschichte der Stadt Emden beginnt um das Jahr 800. In dieser Zeit wurde an der Mündung der Ems eine friesische Handelssiedlung gegründet. Die erste urkundliche Bezeugung der Emder Seefahrt stammt aus dem Jahre 1224.

Im 14.und 15. Jahrhundert geriet die Handelsstadt Emden in stetige Konflikte mit der mächtigen Hanse, da von Emden und anderen Orten in Ostfriesland aus die Seeräuber um Klaus Störtebeker unterstützt wurden. Folge dieses Konfliktes war die mehrfache Besetzung Emdens durch hanseatische (vor allem hamburgische) Kräfte, die erst 1447 wieder aus Emden abzogen.

1495 beauftragte Graf Edzard I. den Emder Bürgermeister mit einer wichtigen Gesandtschaft zum Reichstag von Worms. Dort verlieh König - später Kaiser - Maximilian I. der Stadt Emden ihr Stadtwappen. Zugleich wurde der Stadt das Stapelrecht eingeräumt, das heißt, dass alle Schiffe, die auf der Ems an Emden vorbeifuhren, zunächst drei Tage lang ihre Waren in der Stadt feilzubieten hatten.

Nach einer Sturmflut im Jahre 1509 suchte sich die Ems einen geradlinigen Weg in den Dollart, der Emder Hafen drohte zu verlanden. Die Freihaltung gestaltete sich schwierig und kostspielig.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Emden jedoch zu einer blühenden Stadt, weil die Spanier im Achtzigjährigen Krieg die Niederländer verfolgten und vertrieben. Kaufleute, Reeder und Handwerker siedelten sich in der nächstgelegenen neutralen Hafenstadt an - und das war Emden.

Aber, wie in den anderen ostfriesischen Städten, gingen die unruhigen und kriegerischen Zeiten auch an Emden nicht vorbei. Erst als sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Aufstieg des Ruhrgebiets zum industriellen Ballungszentrum abzeichnete, und die Transportwege gen Süden, vor allem durch den Bau des Dortmund-Ems-Kanals verbesserten, stiegen die Aussichten für die Region. Doch Inflation, der 1. Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und die Judenverfolgung prägten die nächsten Jahre. Erst die Aufrüstung zum zweiten Weltkrieg mit dem Bau vieler Kriegsschiffe bei den Nordseewerken sorgten für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch Segen und Fluch lagen hier unmittelbar nebeneinander. Zahlreiche Luftangriffe der Alliierten auf die wichtige Industrie- und Hafenstadt, mit der 80-prozentigen Zerstörung der Innenstadt und damit fast der gesamten historischen Bausubstanz der vergangenen Jahrhunderte, war die Folge. Der Wiederaufbau der stark zerstörten Stadt zog sich bis in die frühen 1960er Jahre hin.

Der Hafen ist von jeher der Lebensnerv der Stadt Emden - ohne ihn wäre sie gar nicht entstanden. Er ist der flächenmäßig drittgrößte Hafen an der deutschen Nordseeküste, und seewärtig durch zwei Schleusen erreichbar. Fast während des gesamten 20. Jahrhunderts galt Emden als der „Seehafen des Ruhrgebiets“.

Für die TGC-Reisegesellschaft war die 1½-stündige Hafenrundfahrt ein entspannender und informativer Programmpunkt im Reiseprogramm.

Die Kirche mit dem schiefen Turm in Suurhusen

Die evangelische Kirche von Suurhusen hat einen Kirchturm, der es mit seiner Schieflage ins Guinnes-Buch der Rekorde geschafft hat. Bei einer Höhe von 27,37 m weist er einen Überhang von 2,47 m auf. Das entspricht einer Neigung von 5,19 Grad (der Schiefe Turm von Pisa hat 4 Grad).

Der Kirchturm wurde im Jahr 1450 an die seit Mitte des 13. Jahrhunderts existierende, und bis dahin turmlose Kirche angebaut. Das Fundament aus Eichenstämmen wurde in den Moorboden getrieben.

Die Schieflage wurde erstmals 1885 bemerkt, und zurückgeführt auf die Entwässerung der umliegenden Ländereien. Durch den abgesenkten Grundwasserspiegel kam Luft an die bis dahin konservierten Stämme und sie begannen zu verrotten. Der Turm neigte sich kontinuierlich, bis 1975 die Kirche gesperrt und die Orgel verkauft wurde.

Aufgrund einer Privatinitiative wurden 1982 und 1989 zwei erfolgreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, so dass die Kirche heute an Festtagen wieder zu Gottesdiensten genutzt werden kann.

Greetsiel – die Puppenstube Ostfrieslands mit den Zwillingsmühlen

Wer nach Greetsiel kommt ist eingefangen vom zauberhaften Anblick eines 1.500 Einwohner zählenden Puppenstubenortes mit historischen Giebelhäusern aus dem 17. Jahrhundert, dem über 600 Jahre alten Fischerhafen mit seiner beeindruckenden Krabbenkutterflotte, den berühmten Greetsieler Zwillingsmühlen und malerischen Gassen. Wohl nirgends ist Ostfriesland uriger und typischer als hier.

In Briefen aus dem Jahr 1388 wird Greetsiel das erste Mal urkundlich erwähnt. Hamburger Schiffe lagen damals im Hafen von Greetsiel vor Anker und hatten Zoll entrichtet.

Mit dem Ausbau des Leybuchthörns in den1990er Jahren wurde über ein Speicherbecken und eine Schleuse die Verbindung zwischen Nordsee und dem Greetsieler Hafen tideunabhängig gestaltet. Westlich von Greetsiel befindet sich das 646 Hektar große Naturschutzgebiet Leyhörn, das Teil des Europäischen Vogelschutzgebietes ist.

Neben dem malerischen Hafen hat Greetsiel mit dem rot-gelb gestrichenen Pilsumer Leuchtturm und den Zwillingsmühlen zwei weitere touristische Wahrzeichen zu bieten.

Die Windmühlen - es handelt sich um zwei Holländerwindmühlen, eine grüne und eine rote - stehen im Abstand von 130 Metern am östlichen Ortseingang von Greetsiel. Die grüne stammt aus dem Jahr 1856 und die rote wurde 1706 gebaut.

Die grüne Mühle nahm 1857 den Betrieb auf und war bis 1964 gewerblich, und anschließend bis 1972 für den Eigenbedarf im Einsatz. 1975 wurde sie restauriert und zu einer Teestube mit einer Bildergalerie umgebaut.

Die rote Mühle wurde 1736 durch einen Brand zerstört und als einstöckiger Galerieholländer wiedererrichtet. Doch 1920 fiel auch dieses Bauwerk einem Brand zum Opfer, wurde aber mit dem 200 Jahre alten Ständerwerk der abgebrochenen Auricher Wallmühle als zweistöckiger Galerieholländer wieder aufgebaut. Im Jahre 1950 gelangte die Mühle in den Besitz der Familie Schoof, die sie heute noch betreibt und damit Schrot und Mehl mit Wind- und Motorkraft für den Landwarenhandel herstellt. Im Erdgeschoss der Mühle befindet sich ein Mühlenladen, in dem regionale Produkte verkauft werden.

Im Oktober 2013 riss der Orkan „Christian“ Flügel und Kappe der grünen Mühle ab, auch die Galerie sowie Teile des Mauerwerks wurden beschädigt. Gegen Sturmschäden war die Mühle nicht versichert. Durch Spenden wurde sie aber bis zum Juni 2015 wieder restauriert. So konnten unsere Reisefreunde eine typische, stilvolle ostfriesische Teezeremonie in der Mühle erleben.

Schloss Clemenswerth – westfälisch geprägte Barock-Anlage im emsländischen Sögel

Das Schloss Clemenswerth wurde 1737 bis 1747 als Jagdsitz für Clemens August I. von Bayern in der Nähe des emsländischen Sögel errichtet. Die zu den Hauptwerken des westfälischen Barock zählende Anlage besteht aus dem zentralen Hauptschloss und acht sternförmig dazu angeordneten Pavillons.

Die Anlage dient heute als regionales Emslandmuseum. Bekannt sind vor allem die Sammlung Straßburger Fayencen und das Clemenswerther Jagdservice. Sehenswert auch der achte Pavillon im Norden der Anlage mit der von Schlaun entworfenen Schlosskapelle, deren Innenraum von F. J. Roth und V. Bigari im Rokoko-Stil gestaltet wurde.

Es war eine Blau-Gold-Reise mit vielen Facetten von malerischer Natur, interessanten Städten bis zur hochentwickelten Industrie-Landschaft, an der nicht nur die Reisefreunde, sondern auch die Organisatoren Doris und Friedhelm Lombeck und Reiseleiter Ernst-Otto Hagedorn ihre Freude haben konnten.

Der Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen hatte seine insgesamt etwa 400 Mitgliedsvereine für Sonntag, den 23. April 2017 zum 61. Verbandstag mit einer Jubiläumsmatinee zum 60-jährigen Bestehen des TNW nach Düsseldorf in den Boston-Club eingeladen.

Da Düsseldorfer und Kölner Vereine 1957 zu den Gründungsmitgliedern gehörten, und der 1912 gegründete Boston-Club als ältester Tanzsportverein des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) geführt wird, war die Location bestens gewählt.

Entsprechend präsentierte sich der Boston-Club den zahlreichen Ehrengästen, den Delegierten der Vereine, und den Vertretern der angeschlossenen Verbände des TNW.

Nach einem Sektempfang ging Norbert Jung, Präsident des TNW, in seiner Begrüßungs-Ansprache auf die Höhepunkte in der 60-jährigen Verbandsgeschichte und auf die vielen großen Erfolge der nordrhein-westfälischen Tanzsportler in dieser Zeit ein.

Glückwünsche und Grußworte richteten die DTV Präsidentin Heidi Estler, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel und der Präsident des Berliner Landestanzsportverbandes, Thorsten Süfke an die festliche Runde. Auch die Stadt Duisburg - als Sitz des TNW - hatte mit Bürgermeister Erkan Kocalar einen Vertreter nach Düsseldorf entsandt.

Die Festrede zu diesem feierlichen Anlass hielt der Präsident des Landesportbundes Nordrhein-Westfalen, Walter Schneeloch. Er ging dabei in einem interessanten Statement auch auf die Situation der Vereine in der Gegenwart und in der absehbaren Zukunft ein.

Zum Abschluss der Jubiläumsmatinee waren die Gäste und die Delegierten zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Der Nachmittag galt dann beim 61. Verbandstag wieder der Verbands- und der Vereinsarbeit. 30 Vereine mit 375 Stimmen waren vertreten. Darunter auch der TGC Blau-Gold Remscheid mit seinen Repräsentanten Ernst-Otto Hagedorn und Heinz-Werner Rohland.

Zunächst standen die von den einzelnen Ressorts vorgelegten Rechenschaftsberichte für das Jahr 2016 zur Diskussion. Aufklärungsbedarf bestand lediglich beim ausgewiesenen Verlust im Kassenbericht, der durch schleppende Mitgliedermeldungen verursacht wurde. Abstellung wurde hier zugesagt.

Aufgrund einer geringfügigen Text-Beanstandung bei Zweck und Gemeinnützigkeit in der Verbands-Satzung durch das Finanzamt Duisburg, wurde eine Satzungsänderung notwendig, der einstimmig zugestimmt wurde.

Zu den Gremien Kassenprüfung und Verbandstagsleitung standen vakante Posten zur neuen Besetzung an. In einer Ergänzungswahl wurden Melani Ferreira Sá Abitz als Kassenprüferin und Wolfgang Kilian in die Verbandstagsleitung wiedergewählt.

Schließlich wurde noch das vom Landessportbund NRW initiierte „Good Governance“- Programm verabschiedet. Es orientiert sich an den Standards der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Zum Frühlingspokal des TGC Blau-Gold am Samstag, den 1. April 2017 in der Halle West, war auch im Bergischen Land der Frühling eingekehrt. Blumen blühten, und Bäume und Sträucher zeigten ihr erstes Grün in der strahlenden Sonne. Auch im Saal waren die Tische für die Turnierteilnehmer und die 170 Zuschauer mit Frühlingsblumen geschmückt.

Für das Standard-Turnier in den 5 Leistungsklassen der Altersgruppierung Senioren III (ab 55 Jahre, ein Partner darf 50 sein) des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) hatten 66 Paare aus 4 Landesverbänden und 36 Vereinen gemeldet.

Die „Hütte war wieder mal voll“ an diesem Nachmittag, und das Blau-Gold-Team bestens vorbereitet. Das galt sowohl für das Schiedsgericht mit Turnierleiter Ernst-Otto Hagedorn, Beisitzerin Anja Ott, vom Casino Blau-Gelb Essen, den Protokollführern Monika und Friedrich Baum, und dem „Aktiven“ David Faassen an der Musik; wie auch für das komplette Service-Team mit den vielen Helferinnen und Helfern.

Beste Voraussetzungen also für die Hauptakteure in den 5 Standardklassen den Kampf um Punkte und Pokale aufzunehmen, den die vom Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen (TNW) eingesetzten Wertungsrichter Regine Brochhagen-Klein, TSG Leverkusen; Rouven Grassel, TTC Oberhausen; Thomas Köpf, TSA Hilden; Frank Menzel, Schwarz-Weiß Menden und Wolfgang Sturmeit, Tanzzentrum Niederrhein sachkundig verfolgten.

Nach den Vor-, Zwischen- und Endrunden konnten sich dabei in den Klassen D bis A jeweils die Favoriten durchsetzen. Folgende Paare konnten schließlich bei der Siegerehrung einen Frühlingspokal des TGC Blau-Gold aus den Händen von Turnierleiter und Vorsitzenden Ernst-Otto Hagedorn in Empfang nehmen:

(Ergebnisse und Bilder auch im Ergebnisdienst unter Turniere auf der Club-Homepage).

In den Turnierpausen zeigten 20 Hip-Hop-Kinder und Jugendliche aus den Trainingsgruppen von Christoph Wieber (TS Wieber) ihre Hip-Hop-Choreographien und bekamen dafür neben süßen Geschenken einen kräftigen Applaus von Eltern und Zuschauern.

Ein Highlight sollte die abschließende S-Klasse werden. 7 Paare waren für die Endrunde qualifiziert.

Bereits im Langsamen Walzer war ersichtlich, dass 3 Paare um den Sieg tanzen würden. Diese Spannung, die die Zuschauer durch die offene Wertung hautnah verfolgen konnten, hielt sich bis zum Quickstep. Erst mit der letzten Wertung war entschieden welches dieser 3 Paare welchen Platz belegte. Sieger wurden Alexander und Barbara Valko vom TSZ Mondial Köln. Bei dieser knappen Entscheidung wäre jedoch auch jedes andere Ergebnis vertretbar gewesen.

Mit einem „Auf Wiedersehen beim TGC Blau-Gold“ verabschiedete Ernst-Otto Hagedorn die Tanzsportler und die zahlreichen Gäste. Gleichzeitig dankte er dem Helfer-Team für den erfolgreichen Einsatz bei einer Blau-Gold-Veranstaltung, die nicht nur in der Presse positive Eindrücke hinterließ.

Ein eingetragener und gemeinnütziger Verein hat neben den zweckgebundenen Gestaltungsfreiheiten auch die im Vereinsrecht und in der Vereinssatzung festgelegten Pflichten zu erfüllen. Die jährliche, ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) zählt dazu.

Zu der waren die Mitglieder am 14. Februar 2017 in die Räume der Tanzschule Wieber eingeladen. Ein kleiner Kreis - 20 Club-Mitglieder waren erschienen - deutete schon auf einen zufriedenen Mitgliederstamm hin. So hatte Heinz-Werner Rohland als Versammlungsleiter nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ernst-Otto Hagedorn keine Probleme mit der Abwicklung der Tagesordnung.

Die Rechenschaftsberichte der einzelnen Ressorts standen zunächst im Mittelpunkt des Interesses. Dabei ging Ernst-Otto Hagedorn besonders auf die im 60. Vereinsjahr durchgeführten Veranstaltungen mit zwei attraktiven Tanzsportturnieren in gut gefüllter Halle, zwei interessanten Wanderungen, einem bemerkenswerten Erinnerungsabend zur 4-tägigen Club-Reise ins Fränkische Weinland, einer liebevoll gestalteten Helferparty als Dank für die tatkräftige Unterstützung bei den zahlreichen Aktivitäten des Clubs, und die festliche Weihnachtsfeier ein. Auf dem Großbildschirm waren dazu von allen Veranstaltungen sehr schöne Bilder zu sehen, auch von der danceComp in der historischen Stadthalle in Wuppertal, bei der der TGC Blau-Gold mit seinen Lizenzträgern im Veranstalterteam des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen vertreten war.

Schatzmeisterin Christa Müller konnte nach einer haushaltsgerechten Vereinsführung für 2016 ein gutes Jahresergebnis präsentieren, das Martina Strubert, als Clubmitglied ehrenamtlich arbeitende Steuerberaterin, zuvor schon schwarz auf weiß bescheinigt hatte. Dafür war der sehr gute Zuspruch bei den Veranstaltungen des TGC Blau-Gold, gepaart mit zahlreichen Spenden, verantwortlich.

Sportlich haben sich die Erwartungen leider nicht erfüllt. Denn neben den über Remscheids Grenzen hinaus geschätzten Tanzsportturnieren fehlt es zurzeit am Nachwuchs im Turniersport.

Neben den lobenden Worten für eine mustergültig geführte Homepage mit vielen interessanten Bildberichten durch Frank Hagedorn und Heinz-Werner Rohland, und für die Veröffentlichungen im Tanzspiegel - dem Fachorgan des Deutschen Tanzsports -, fand Pressesprecher Manfred Sander auch durchaus kritische Worte zur Berichterstattung in der heimischen Presse.

Nach dem detaillierten Bericht der Kassenprüfer erteilte die Mitgliederversammlung dem Vorstand die einstimmige Entlastung.

Keine Überraschungen gab es bei den Neuwahlen. Der Vorstand und die Kassenprüfer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schließlich erfolgte noch die nach der Vereinssatzung vorgeschriebene Bestätigung durch die Mitgliederversammlung für die vom Vorstand am 3. Dezember 2016 auf der Weihnachtsfeier verliehenen Ehrenmitgliedschaft an Ernst-Otto Hagedorn und Heinz-Werner Rohland.